Domitila Chungara, la minera que se enfrentó a las dictaduras

La líder boliviana, que falleció el 13 de marzo, participó en las movilizaciones contra Barrientos y Bánzer

Mabel Azcui Cochabamba 13 MAR 2012 - 20:22 CET

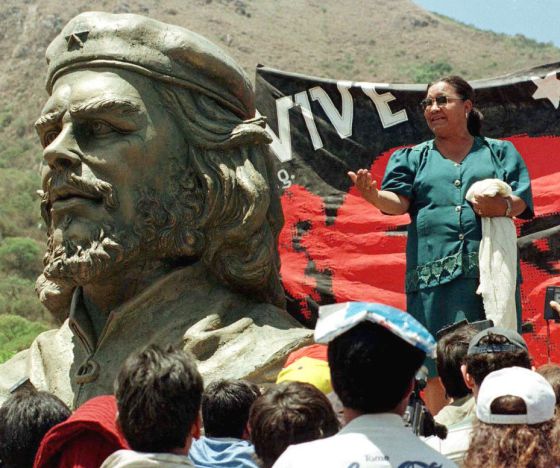

La virulencia de un cáncer venció finalmente a Domitila Barrios de Chungara, indomable líder minera, cuyo coraje fue piedra de tropiezo para las dictaduras militares que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982. Chungara falleció esta madrugada en Cochabamba, según informaron sus familiares. El próximo 7 de mayo iba a cumplir 75 años.

El Gobierno del presidente Evo Morales decretó tres días de duelo por la muerte de la líder minera, a quien la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, calificó como “una de las más importantes representantes de la lucha por la democracia en Bolivia”, informa Efe.

Su indignación contra los militares tras la masacre de San Juan, el 24 de junio de 1967, le costó la vida de un hijo que murió al nacer en una lóbrega celda, sin auxilio y víctima de las patadas y golpes de los militares que la detuvieron por insultarlos. El Gobierno del general René Barrientos intervino militarmente los distritos mineros para frenar una huelga y en la noche de San Juan acabó con la vida de decenas de hombres y mujeres en las minas de Catavi y Siglo XX.

Los distritos mineros fueron de nuevo ocupados militarmente tras una huelga de protesta contra el régimen de Hugo Bánzer (1971-1978) y Domitila Chungara se refugió en una mina junto a los dirigentes del sector, pero tuvo que salir forzada por otro alumbramiento, esta vez de mellizos. Uno de ellos estaba ya muerto en su vientre, aparentemente debido a los gases tóxicos dentro de la explotación.

En diciembre de 1977, cuatro esposas de trabajadores mineros comenzaron una huelga de hambre en el arzobispado de La Paz para exigir al Gobierno de Bánzer una amnistía política y el retorno a la democracia mediante elecciones generales. Domitila Chungara se sumó poco después al ayuno y en pocos días la siguieron miles de bolivianos en todo el país hasta arrancar de Banzer el decreto de amnistía para miles de exiliados políticos y la promesa de elecciones a corto plazo.

Primero trabajó como palliri (dedicada a rescatar mineral entre los residuos o desmontes) para alimentar a sus cinco hermanas y a su madre enferma y comenzó sin pensarlo su carrera política como secretaria ejecutiva del Comité de Amas de Casa de Siglo XX, un vital instrumento de apoyo a los sindicatos de trabajadores mineros. Esa convicción de la lucha conjunta de varones y mujeres contra el sistema de explotación laboral sacudió desde sus bases la tribuna del Año Internacional de las Mujeres que se celebró en México en 1975.

Contra toda corriente del feminismo a ultranza presente en ese foro, la líder minera afirmó que la lucha de la mujer no podía ser contra el hombre, sino contra el sistema de dominación económica, política y cultural de los pueblos. Para ella, el cambio debía darse mediante la igualdad de derechos de hombres y mujeres, acceso igualitario a la educación y al trabajo, para emprender una lucha en pareja contra la opresión y la dominación del capitalismo.

Madre de 11 hijos, cuatro de ellos fallecidos, salió al exilio en la década de los ochenta, pero pronto volvió a Bolivia y se instaló en Cochabamba, donde impulsaba un centro de formación política especialmente destinada a las jóvenes de los barrios más empobrecidos de esta ciudad.

En su natal Pulacayo y en los distritos mineros de Oruro y Potosí se declaró el duelo. Por su parte, la Gobernación de Cochabamba dispuso que sus restos se despidieran con honores desde sus instalaciones, como homenaje a una madre coraje y a una líder indómita frente a los regímenes militares en Bolivia.

}

La escritora Teresa Pàmies en 1997.

El Gobierno del presidente Evo Morales decretó tres días de duelo por la muerte de la líder minera, a quien la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, calificó como “una de las más importantes representantes de la lucha por la democracia en Bolivia”, informa Efe.

Su indignación contra los militares tras la masacre de San Juan, el 24 de junio de 1967, le costó la vida de un hijo que murió al nacer en una lóbrega celda, sin auxilio y víctima de las patadas y golpes de los militares que la detuvieron por insultarlos. El Gobierno del general René Barrientos intervino militarmente los distritos mineros para frenar una huelga y en la noche de San Juan acabó con la vida de decenas de hombres y mujeres en las minas de Catavi y Siglo XX.

Los distritos mineros fueron de nuevo ocupados militarmente tras una huelga de protesta contra el régimen de Hugo Bánzer (1971-1978) y Domitila Chungara se refugió en una mina junto a los dirigentes del sector, pero tuvo que salir forzada por otro alumbramiento, esta vez de mellizos. Uno de ellos estaba ya muerto en su vientre, aparentemente debido a los gases tóxicos dentro de la explotación.

En diciembre de 1977, cuatro esposas de trabajadores mineros comenzaron una huelga de hambre en el arzobispado de La Paz para exigir al Gobierno de Bánzer una amnistía política y el retorno a la democracia mediante elecciones generales. Domitila Chungara se sumó poco después al ayuno y en pocos días la siguieron miles de bolivianos en todo el país hasta arrancar de Banzer el decreto de amnistía para miles de exiliados políticos y la promesa de elecciones a corto plazo.

Primero trabajó como palliri (dedicada a rescatar mineral entre los residuos o desmontes) para alimentar a sus cinco hermanas y a su madre enferma y comenzó sin pensarlo su carrera política como secretaria ejecutiva del Comité de Amas de Casa de Siglo XX, un vital instrumento de apoyo a los sindicatos de trabajadores mineros. Esa convicción de la lucha conjunta de varones y mujeres contra el sistema de explotación laboral sacudió desde sus bases la tribuna del Año Internacional de las Mujeres que se celebró en México en 1975.

Contra toda corriente del feminismo a ultranza presente en ese foro, la líder minera afirmó que la lucha de la mujer no podía ser contra el hombre, sino contra el sistema de dominación económica, política y cultural de los pueblos. Para ella, el cambio debía darse mediante la igualdad de derechos de hombres y mujeres, acceso igualitario a la educación y al trabajo, para emprender una lucha en pareja contra la opresión y la dominación del capitalismo.

Madre de 11 hijos, cuatro de ellos fallecidos, salió al exilio en la década de los ochenta, pero pronto volvió a Bolivia y se instaló en Cochabamba, donde impulsaba un centro de formación política especialmente destinada a las jóvenes de los barrios más empobrecidos de esta ciudad.

En su natal Pulacayo y en los distritos mineros de Oruro y Potosí se declaró el duelo. Por su parte, la Gobernación de Cochabamba dispuso que sus restos se despidieran con honores desde sus instalaciones, como homenaje a una madre coraje y a una líder indómita frente a los regímenes militares en Bolivia.

Teresa Pàmies, la lucha política y el deber literario de la memoria

Se descubrió como escritora a los 51 años, cuando regresó del exilio

}

La escritora Teresa Pàmies en 1997.

Calles de Olot (Girona), enero de 1939: jóvenes comunistas enarbolando tristes banderas ya derrotadas llamaban a la población “a resistir, a resistir, a resistir (…) Ni cínicos, ni desmoralizados... Creíamos que ganaríamos, era la fe del carbonero”. Así lo escribió tiempo después una de las que arengaba, Teresa Pàmies, 20 años, capitana de una generación que no paró de luchar toda su vida, con éxito muy desigual. Ella no dejó de hacerlo hasta ayer, cuando la escritora, memoria literaria pura, falleció a los 92 años en Granada, donde pasaba parte del año con uno de sus cuatro hijos.

¿Luchar desde cuándo? Desde siempre, desde que a los 10 años vendía por las leridanas calles de su Balaguer natal (8 de octubre de 1919) La Batalla, revista del combativo y marxista Bloc Obrer Camperol, del que su padre era dirigente destacado. Vender La Batalla, sí, pero también hacer la comunión porque su madre era muy católica. “En mi casa todo lo consensuábamos, hasta que mi padre no fuera a esa ceremonia”, recordaba. El consenso, doméstico, sería luego su credo.

Un camino estaba, así, trazado: militante socialista, a los 17 años participaba en un mitin en una plaza Monumental de Barcelona a rebosar. Solo meses después era ya dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña y feminista.

Trabajar en granjas francesas a cambio de comida y techo fue el primer episodio de un exilio que la condujo a República Dominicana, Cuba, México, para aterrizar, en 1947, en Praga, donde estuvo 12 años y se casó con Gregorio López Raimundo. Era un antiguo novio de cuando la guerra, del que se separó porque “tonteaba con otras” y al que reencontró allí, como clandestino secretario general del PSUC, y con el que tuvo dos de sus cuatro hijos. A ellos les dio su apellido porque el político no podía darles el suyo. Uno de ellos es el escritor Sergi Pàmies, que nacería en Francia.

Seguía la lucha sinfín. Esa unión, que duraría 36 años, hasta la muerte del político en 2007, “afectó la vida política que pude tener; seguramente me ha quitado libertad de expresión”, reconocía. Años tan grises tras el telón de acero como duros de alguien que resumió así su vida: “Nunca he sido una revolucionaria profesional, sino una mujer que ha vivido acorde con sus ideas, pero que también ha tenido que sacar adelante una familia haciendo a la vez de padre y madre”.

Todo cambió la noche de Reyes de 1970 en el hotel Ritz de Barcelona, cuando el jurado del Premio Josep Pla reconocía Testament a Praga (Testamento en Praga), de unos entonces ya desconocidos a la fuerza Tomás (su padre) y Teresa Pàmies. Un pequeño terremoto: el diálogo entre los textos de ortodoxia comunista que el padre había dejado como memorias y las cartas que la hija intercala respondiéndole en plena invasión soviética de Praga en 1968, así como las miradas de la Guerra Civil Española de dos generaciones, sacuden el panorama literario y memorialístico catalán y serán el inicio de más de un mal gesto de cintura para la censura franquista.

Fue como saltar de una barricada vital: el sentido a una vida que buscaba ya como capitana en los días de la guerra. Eso la decidió a volver a Cataluña. A partir de ese momento, Pàmies se descubrió a sí misma, a los 51 años, como escritora. De la mano de esa mujer tenaz, no exenta de cierta dureza, acabarían saliendo casi una cuarentena de títulos, entre ellas ocho novelas, algunas tan significativas como Va ploure tot el día (Llovió todo el día, 1974), Amor clandestí (Amor clandestino, 1977) o La filla del gudari (La hija del gudari, 1998). Pero ni esas pudieron escapar al trasunto autobiográfico que impregnaría su obra mayor, la narrativa memorialística, con una veintena de títulos, entre ellos el mítico Quan erem capitans (Cuando éramos capitanes, 1974), Gent del meu exili (Gente de mi exilio, 1975), Jardí enfonsat (Jardín hundido, 1995), premio de la Institució de les Lletres Catalanes... Todos armados con una prosa espontánea, directa, como si fueran hijos del deber literario de la memoria. Acabaría siendo un símbolo. “Ha representado la continuidad de la Cataluña de antes de la guerra, uno de los hilos que nos hilvana con nuestra tradición”, resumía ayer Artur Mas, presidente de la Generalitat, institución que le otorgó la Creu de Sant Jordi en 1984, que, junto al Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en 2001, fueron sus máximos reconocimientos.

La tierna Teresa, el reverso de la mujer corajosa que tuvo que abortar “porque no podía mantener ese hijo”, pudo adquirir no hace mucho parte de la pequeña tumba de su madre en el viejo y por ello ya clausurado cementerio de Balaguer. Ahí quería que se depositaran sus cenizas. Ahí irán.

¿Luchar desde cuándo? Desde siempre, desde que a los 10 años vendía por las leridanas calles de su Balaguer natal (8 de octubre de 1919) La Batalla, revista del combativo y marxista Bloc Obrer Camperol, del que su padre era dirigente destacado. Vender La Batalla, sí, pero también hacer la comunión porque su madre era muy católica. “En mi casa todo lo consensuábamos, hasta que mi padre no fuera a esa ceremonia”, recordaba. El consenso, doméstico, sería luego su credo.

Un camino estaba, así, trazado: militante socialista, a los 17 años participaba en un mitin en una plaza Monumental de Barcelona a rebosar. Solo meses después era ya dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña y feminista.

Trabajar en granjas francesas a cambio de comida y techo fue el primer episodio de un exilio que la condujo a República Dominicana, Cuba, México, para aterrizar, en 1947, en Praga, donde estuvo 12 años y se casó con Gregorio López Raimundo. Era un antiguo novio de cuando la guerra, del que se separó porque “tonteaba con otras” y al que reencontró allí, como clandestino secretario general del PSUC, y con el que tuvo dos de sus cuatro hijos. A ellos les dio su apellido porque el político no podía darles el suyo. Uno de ellos es el escritor Sergi Pàmies, que nacería en Francia.

Seguía la lucha sinfín. Esa unión, que duraría 36 años, hasta la muerte del político en 2007, “afectó la vida política que pude tener; seguramente me ha quitado libertad de expresión”, reconocía. Años tan grises tras el telón de acero como duros de alguien que resumió así su vida: “Nunca he sido una revolucionaria profesional, sino una mujer que ha vivido acorde con sus ideas, pero que también ha tenido que sacar adelante una familia haciendo a la vez de padre y madre”.

Todo cambió la noche de Reyes de 1970 en el hotel Ritz de Barcelona, cuando el jurado del Premio Josep Pla reconocía Testament a Praga (Testamento en Praga), de unos entonces ya desconocidos a la fuerza Tomás (su padre) y Teresa Pàmies. Un pequeño terremoto: el diálogo entre los textos de ortodoxia comunista que el padre había dejado como memorias y las cartas que la hija intercala respondiéndole en plena invasión soviética de Praga en 1968, así como las miradas de la Guerra Civil Española de dos generaciones, sacuden el panorama literario y memorialístico catalán y serán el inicio de más de un mal gesto de cintura para la censura franquista.

Fue como saltar de una barricada vital: el sentido a una vida que buscaba ya como capitana en los días de la guerra. Eso la decidió a volver a Cataluña. A partir de ese momento, Pàmies se descubrió a sí misma, a los 51 años, como escritora. De la mano de esa mujer tenaz, no exenta de cierta dureza, acabarían saliendo casi una cuarentena de títulos, entre ellas ocho novelas, algunas tan significativas como Va ploure tot el día (Llovió todo el día, 1974), Amor clandestí (Amor clandestino, 1977) o La filla del gudari (La hija del gudari, 1998). Pero ni esas pudieron escapar al trasunto autobiográfico que impregnaría su obra mayor, la narrativa memorialística, con una veintena de títulos, entre ellos el mítico Quan erem capitans (Cuando éramos capitanes, 1974), Gent del meu exili (Gente de mi exilio, 1975), Jardí enfonsat (Jardín hundido, 1995), premio de la Institució de les Lletres Catalanes... Todos armados con una prosa espontánea, directa, como si fueran hijos del deber literario de la memoria. Acabaría siendo un símbolo. “Ha representado la continuidad de la Cataluña de antes de la guerra, uno de los hilos que nos hilvana con nuestra tradición”, resumía ayer Artur Mas, presidente de la Generalitat, institución que le otorgó la Creu de Sant Jordi en 1984, que, junto al Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en 2001, fueron sus máximos reconocimientos.

La tierna Teresa, el reverso de la mujer corajosa que tuvo que abortar “porque no podía mantener ese hijo”, pudo adquirir no hace mucho parte de la pequeña tumba de su madre en el viejo y por ello ya clausurado cementerio de Balaguer. Ahí quería que se depositaran sus cenizas. Ahí irán.

No hay comentarios:

Publicar un comentario